◇2003年9月号◇

【近つ飛鳥博物館、風土記の丘周辺で撮影】

[見出し]

今月号の特集

賢治と陽水

特別支援教育で養護学校はどうなるの?

鷲田清一「老いの空白」(弘文堂)書評

「うずのしゅげ通信」バックナンバー

2003.9.1

賢治と陽水

今年は冷夏でした。蝉の声を聞きながら、「サムサノナツハオロオロアルキ」という詩句が、

何度か脳裏をよぎったのです。

賢治の手帳に記されていた「十一月三日」という日付のある詩。

あらてめて、その詩を本歌にした井上陽水の歌を聞いてみました。

ワカンナイ

雨にも風にも負けないでね

暑さや寒さに勝ちつづけて

一日、すこしのパンとミルクだけで

カヤブキ屋根まで届く

電波を受けながら暮らせるかい?

南に貧しい子供が居る

東に病気の大人が泣く

今すぐそこまで行って夢を与え

未来の事ならなにも

心配するなと言えそうかい?

君の言葉は誰にもワカンナイ

君の静かな願いもワカンナイ

望むかたちが決まればつまんない

君の時代が今ではワカンナイ

一番だけの引用にとどめますが、なかなかいい詩ですね。

(この歌は、以前愚作「ぼくたちはざしきぼっこ」という劇で

使わせてもらったことがあるのです。)

とくに、

一日、すこしのパンとミルクだけで

カヤブキ屋根まで届く

電波を受けながら暮らせるかい?

というフレーズなど、現代に対する皮肉がくすぐったくて、思わず笑ってしまいそうですね。

賢治の詩に「小サナ萱ブキノ小屋ニヰテ」とあるのをからかっているわけです。

しかし、「萱ブキノ」屋根まで届く電波という発想には驚かされます。

本当に最近のケータイの隆盛による電波事情を考えると、そんな中で賢治の思いが

いかにも時代にそぐわないものとして浮き上がってくるような感じですね。

また、

今すぐそこまで行って夢を与え

未来の事ならなにも

心配するなと言えそうかい?

というフレーズにも感心させられます。現代の貧困、病苦を前にして、

「夢を与え」たり、「未来の事ならなにも心配するな」と言えそうにありませんね。

そして、

君の言葉は誰にもワカンナイ

君の静かな願いもワカンナイ

望むかたちが決まればつまんない

君の時代が今ではワカンナイ

「ワカンナイ」「ワカンナイ」と言いながら、しかし、どうでしょうか、

ここには「ワカンナイ」ことに望みをつないでいるような響きも

混じっているようにも思われるのです。

それは、「望むかたちが決まればつまんない」というフレーズに隠されているようです。

見え透くものはつまらない。「ワカンナイ」からこそ何かがあるかもしれないと……。

二番の歌詞には、対応するフレーズとして、「明日の答えがわかればつまんない」とあります。

ここにも見え透くものにたいする拒否がありますね。

「ワカンナイ」、それは問題だ、しかし、だからこそ「つまんなくない」

ということでもあるのでしょうか。

2003.9.1

特別支援教育で養護学校はどうなるの?

養護学校は特別支援教育の中でどのようになっていくのでしょうか?

特別支援教育のセンター化されていくといわれていますが、わたしが問題にしたいのは、

養護学校は、特別支援教育のノーハウをもったセンターとしての機能以外の存在価値を

否定されるのかということなのです。

それについて、わたしがかかわってきたところを踏まえて考えてみたいのです。

まず、わたしの障害児教育に携わった最初はろう学校でした。

ろう学校は特別支援教育の中で聴覚に障害をもつ生徒たちの教育のセンターとしての

役割を期待されています。しかし、ろう学校の存在意義はそれのみなのでしょうか。

先月号の「うずのしゅげ通信」でも取り上げた月刊「言語」8月号の特集

「バイリンガリズムとしての手話」に、そのことに言及したつぎのような個所がありました。

(市田泰弘「ろう者のバイリンガリズム」よりの引用。)

「(戦後の口話主義を批判して)ろう学校は依然として、ろう児の手話を抑圧し、

ろう児から読み書き能力や学力を奪う教育機関であると同時に、ろう児が仲間と出会い、

手話を母語として獲得し、仲間たちから学ぶ場であった。

ところが、一九六○年代から本格化したインテグレーション(障害児が普通校に通うこと)は、

その状況を大きく変えた。インテグレーションは、ろう児を仲間たちから切り離し、

手話を母語として獲得する機会を奪う。高等部からろう学校に”Uターン”するケースも

少なくないが、すでに臨界期を過ぎている彼らには、手話を母語並に獲得することは困難である

場合が多い。言語獲得期にろう学校に通わせないという選択は、もしも母語並の日本語能力を

獲得することに失敗すれば(しかも、その確率は決して低くはない)、ろう児を”セミリンガル”

(一つも確かな言語をもたない状態)にしてしまう、重大なリスクを犯すことになるのである。」

ここで述べられていることは、裏を返せば、ろう学校の存在理由としてかなり

大きなものではないでしょうか。

さて、そこでわたしの勤務する高等養護学校について考えてみます。

高等部のみの養護学校なので、小学校、中学校の特別支援教育のセンター化は

むずかしいように思われます。たしかに、これまで中学校の障害児学級から進学してくるものが

ほとんどだったということから、果たすべき役割もあるようには思いますが、

それが主な機能か言われるとちょっと躊躇してしまうようなところがあるように思います。

普通校に籍のある知的障害をもった生徒やアスペルガー症候群の生徒たちについてなら、

センターとしての機能も果たしうるかもしれません。

では、センターとしてだけではなく、高等養護学校そのものの存在意義は、ろう学校のように、

確固としたものがあるのでしょうか。

これまで、高等養護は、教師が目を離した状態で、集団で教育するという方針でなされてきました。

以前にも書いたことがありますが、生徒たちは入学すると、仲間の中に放り出されるのです。

何をするにも周りを見て、自分で考えなければなりません。一人一人を管理する教師の視線も

まったくないことはないのですが、中学とはくらべものになりません。そんな環境の中で生徒たちは、

対等の関係で友だちを作っていきます。異性を好きになったりといったこともでてきます。

中学時代は片思いを余儀なくされていたのが、好きになったり、好きになられたりもあるのです。

休日などに友だちと連れだって遊びに行くようにもなります。危なっかしいところもありますが、

それを経験することで、卒業してからの本当の危険を回避することもできるのではないでしょうか。

「(ろう学校は)ろう児から読み書き能力や学力を奪う教育機関であると同時に、

ろう児が仲間と出会い、手話を母語として獲得し、仲間たちから学ぶ場であった。」

それと同じような役割を高等養護が、軽度の(中度の)知的障害を持った生徒たちに

果たしているとは言えないでしょうか。

そして、彼らが中学を卒業して、高等養護に入学してくる時期は、まさに彼らにとって

集団での切磋琢磨が一番必要な時期のように思うのです。決して臨界期を過ぎてはいないのです。

しかし、それが高等学校を卒業してからとなると臨界期を過ぎているように思われます。

ろう児が「高等部からろう学校に”Uターン”」してきても、「すでに臨界期を過ぎている

彼らには、手話を母語並に獲得することは困難である場合が多い。」というのですが、

それと同じようなことが知的障害をもった生徒たちにも起こることが考えられます。

時期を失すると集団生活になじんで、その中で自分を表現することができなくなるような気がします。

そうなると、ろう児における「”セミリンガル”(一つも確かな言語をもたない状態)」

と同様、まったく気の置けない対等の友だち集団をもたないままに、社会に放り出されるという

「重大なリスクを犯すことになる」のではないでしょうか。そうして、高等養護学校の経験から

見ている限り、高校の段階で仲間集団を保障されることは、言語の獲得年齢が関係する

聴覚障害の生徒とちがって、手遅れではないように感じるのです。(これは、科学的な根拠も

何もない直観ですが……。)

心を許せる対等の集団、友だちになれる同年齢の集団、好きになったり、

また好きになられる可能性を秘めた異性の集団、そんな中で学校生活を送る貴重さは強調しても

しすぎることはないように思うのですが、いかがでしょうか。

その集団があるがために伸びたり救われている生徒たちを見るにつけ、彼らのために充分な

存在意義を知ってもらいたくてそのことを書いてみました。

2003.9.1

鷲田清一「老いの空白」(弘文堂)書評

「老い」を論じたこの本を、障害という観点を加えて読でみると、

いろいろ興味深いことがわかってきます。

「老人と子どもという両極の存在は、たしかにともに、セルフ・ケアが十分にはできない、

つまり他人の世話にならざるをえないという点で、相似的である。」

こんな文章があれば、「老人と子ども」のつぎに「障害者」ということばを付け加えてみるのです。

そうしたところであとの文脈におかしいところはありません。障害者もまた、

セルフ・ケアが不十分だし、他人の世話になることも多いからです。

この哲学書を、そう言った読み方をしてみようというのです。

中に、井上ひさしさんの引用があります。

「生まれてきて五、六年の命と死ぬまで五、六年の命が、真ん中に働くお父さん、

お母さんを置いて向かい合う。この対称同士が互いに結びついて、やがて真ん中の働く者を創ってゆく。

この対称性があらゆるところからなくなっていっており、社会的な活力が落ちている、と。」

ここで井上さんが言っている老人と子どもの対称性に障害者を加えて、

三角形(トライアングル)にしてみます。

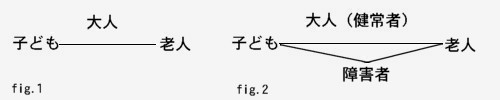

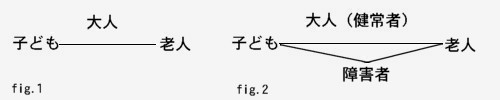

これらを図示すると下のようになります。鷲田さんは、左のように「子ども」と「老人」について

論じているのですが、そこに右のように「障害者」を付け加えてみるのです。

ここからは、すこしむずかしい話になります。

「リニアな時間系列のなかで、あるいはいのちの本質を生産にみるそういう見方のなかで、

〈老い〉とは「避けられないもの」とみられ、そしてできれば遠ざけたいもの、

回避したいものとしてありつづけてきた。(中略)〈老〉と〈幼〉に、外部から、

つまり「大人」の側から、そのようなイメージが貼りつけられてきたのである。

そしてそれを狭い意味での〈いのち〉の秩序のほうに回収するために、

老残、老醜、老廃を脱臭した「愛すべき」老人と「愛らしい」子どものイメージのなかに

老人と子どもを閉じ込めようとしてきた。」

たしかに、障害者もまた「生産性」からいえば、もっとも低くおよそ現代のような

資本主義社会には生きにくい人たちであり、それゆえに就職や社会参加をめざすとき、

「愛すべき」障害者というイメージを貼り付けられてきたのではなかったでしょうか。

そして、ここからが大切なのです。

「〈老〉と〈幼〉には、枯淡とかしおらしさ、あるいは可愛らしさ以上に、

破壊的な正確があるのではないかということだ。それは、「大人」の観念によって

かたちづくられてきた秩序を一時失効させるような、あるいは破砕するような、

そういう破壊性である。そういう〈反世界〉を醸成するものとして、老人と子どもの

隔世的なつながりがあったと、井上はここで言いたいのではなかったか。

そしてそのことが〈世界〉というものを厚くしていた、とも。」

ぼくの見るところでは、「障害者」もまた、大変な力を秘めていると思うのです。

それは、たとえば、鷲田さんは、つぎのように言い換えてもいます。

「「この世界」がその構造の硬直によって破綻しかけているときに、

その構造変換のエネルギーと知恵を供出しうるのは、こうした「この世界」の外部への

感受性である。そこに貯えられた〈反世界〉のまなざしこそが、がちがちに凝り固まった

融通のきかない「この世界」の関節を脱臼させ、世界をふたたび可塑的なもの、

流動的なものへと戻し、それが結果として世界を編みなおすきっかけともなる。」

そういっているのです。老人のまなざしが、幼いもののまなざしが、障害者のまなざしが、

硬直化した世界に、ふたたび柔軟性をとりもどさせるために必要だといっているのです。

そう思いませんか。鷲田さんは、老人と子どもを取り上げているのですが、障害者の視点が、

どれだけ世界を豊かで生き甲斐のあるものにかえていく可能性を秘めているかは、

障害者に寄り添っている家族や教師や、施設の職員、職場の同僚が一番

よく知っていることではないでしょうか。

結論はこうなります。

「何か物品や価値を生産するからではなく、「ただいる」ということだけでひとの存在には

意味があるということがあたりまえのことになったときに、

はじめてひとは「成熟した社会」のイメージ、あるいは〈老い〉の文化というものに、

リアルにふれることになるのだろう。」

これは、老人や子どもを念頭に置いた結論なのですが、生産から疎外されている障害者を

含めたトライアングルを想定しても何の違和もないものです。

またさきほど触れた障害者のまなざしに関係するこんな記述もあります。

「依存はつねに相互的である。(中略)ケアがもっとも一方的にみえる「二十四時間要介護」の

場合でさえ、ケアは本当は双方向的である。子どもを育てるなかで赤ん坊の笑顔に

救われないひとはいないだろう。高齢で、あるいは重度の障害によってほぼ全面的に

他人のケアに依存しているようにみえるひとの前でも、いや前でこそ、ひとは「強く」

あろうとしてこれまで押し込め、抑えつけることしかしてこなかったじぶんのなかの

〈弱さ〉に気づき、それに素直にむきあえるようなろう。意のままになる「じぶんのもの」で

回りを固めようとしてきた、そういう存在のこわばりがほどかれるのだ。」

彼らの前で救われている自分を見出す、「障害者」にかかわっているもので、

そんな経験をもたないものはいないはずです。

そして、鷲田さんの論は、以前ここでもふれたことがある「べてるの家」のことに

踏み込んでいくのです。

それは、つぎのような理由からです。

「〈老い〉を論じて、なぜ、わたしはこんなにも長く精神障害体験者のグループホームであり

共同作業所である「べてるの家」の試みにこだわることになったのか。それは、

〈老い〉への問いを障害への問いにリンクさせる必要があったからだ。」

ここにきて、はじめて鷲田さんの話が障害者にも及んでくるのです。

しかし、その詳細は自分で読んでいただくしかありません。

老齢化社会が現実のものになろうとしているいま、老人の存在自体が肯定される成熟した社会は、

また子どもや障害者もまた認められる社会であるということは忘れてはいけないのだと思います。

同世代の哲学者、鷲田清一さんのこの著書は「老い」を論じたものでありながら、

ほとんど障害者の存在を哲学した

本だといっても決しておかしくない所以をわかっていただけたでしょうか。

夏休みでいくぶん時間の余裕があったので、ずいぶん長く書いてしまいました。

読んでいただけるかどうか心配です。とはいえ、ここまでたどり着いた方は、

すくなくとも走り読みなりしていただいたということですから、感謝するしかありません。

もし何かご意見がありましたら、掲示板かメールでお願いします。

「うずのしゅげ通信」にもどる

メニューにもどる