◇2005年8月号◇

【近つ飛鳥風景】

[見出し]

今月号の特集

韓国映画「8月のクリスマス」

能「原爆忌」

もし、こんな暑中見舞いが舞い込んだら!

「うずのしゅげ通信」バックナンバー

2005.8.1

韓国映画「8月のクリスマス」

ホ・デノ監督の韓国映画「8月のクリスマス」(1998年)をビデオでみました。

「子どもの頃、誰もいない運動場に残るのが好きだった。そこで亡き母のことを思いだし、

父も、僕もいつかはこの世から消えると思っていた。」

町の写真館を営む青年ジョン・ウォンが、小学校の運動場で鉄棒をしながら

述懐する静かな語りから物語ははじまります。余命幾ばくもない青年の日常、

死とのしずかな葛藤をさりげなくちりばめながら、ある日、

突然写真館に現れた若い婦警タリムとのこころの交流が抑制した筆致で描かれていきます。

写真館の「おじさん」とお客のタリムの関係が

いつのまにかお互いがかけがえのないものになっていきます。

彼は実にあいそうのいい写真館の主人なのですが、彼の笑いの陰に、

死の影を感じながら「僕も近い内にこの世から消えるのか」といったしずかな

わだかまりがあるのがわかります。

それは、老い先短いおばあさんとやってきた家族の写真を撮る場面にも、

父親にビデオの操作を教える場面にも、雷鳴のとどろく夜中添い寝しながら

父親の寝顔をみつめる場面にも、わだかまっています。

そして、それぞれのシーンを伏線にして、似たようなテーマがしばらくすると

またちがったふうに変奏されて繰り返されます。

それは、たとえば、自分がいなくなってからのことを考えて父にビデオの操作を教える場面が、

写真館の現像機の操作をのこしておく場面で変奏され、また、おばあさんの笑っている葬式写真の

場面が、ジョン・ウォン自身の写真に形を変え、また、幽霊のおならの話が、

タリムが友達に受け売りする場面を経て、彼自身の最後の語りの布石になっているといった連なりです。

死に向かい流れていく静かな日常と変奏されるテーマとが交差しつつ、

それを縫うように点描されるタリムとの逢瀬、

こころの揺れ、そして、やがて、彼女との関わりにも侵入してくる死のテーマ、

ナレーションや台詞を極力抑えたタッチでそれらの描写が交錯していきます。

「神は細部に宿りたまう」ということばがありますが、細部がじつによく演出されているのです。

映画のリアルは、ことばで表現するのではなく、日々のなんでもない映像の細部に

あらわれたリアルと、変奏の自然なつながりがもつリアルなのではないでしょうか。

映画と小説のちがい、そんなあたりまえのことをあらためて考えさせられました。

そのリアルのはめ込み方とつなげ方、それが映画のスタイルとも言えるのかもしれません。

そういう意味で「8月のクリスマス」は、たしかに独特のスタイルを持っていると言えそうです。

最初は、映画のタイトル「8月のクリスマス」の意味がわかりませんでした。

二度見て、ようやく想像できたことは、つぎのようなことです。

8月の暑い午後、ジョン・ウォンが知り合いの葬式から帰り、写真館でのびているところに、

タリムが写真の焼き増しを頼みにくる、それが二人の最初の出会いです。

そのとき、あまりに無愛想だったのを悔いてか、道路の樹陰で待っているタリムに

アイスキャンディーを持っていくという場面が続きます。その街路樹がクリスマスツリーに

見えないことはなかったのです。クリスマスにはツリーの下にプレゼントを置くという習慣が、

韓国にもあるのでしょうか。だとすれば、タリムは、何ものかから死にゆく彼に

与えられたプレゼントということにでもなるかもしれません。

また、最後に近く、ジョン・ウォンが仮退院してタリムに会いにいくシーンがあります。

建物の中からタリムが駐車違反を取り締まっている様子を眺めながら、

ガラスに越しに指で彼女に触れようとする象徴的な場面、そのときもタリムは

樹の下に立っています。ホ・デノ監督は明らかに樹の下に立つタリムというイメージを

意識しています。彼は彼女をこころに刻み込んだのでしょうか。

続く場面で、ジョン・ウォンが写真館に帰って一人で

街並みを眺めているシーンでは、当然のことに彼女の姿はありません。

最初の出会いのとき、タリムがたたずんでいた樹が意識的に撮られています。

しばらく街路樹を眺めていた彼は、ふと自分の葬式用の写真を撮ろうと思いつきます。

最初はまじめな顔をしていますが、おばあさんのことを思い出したのでしょうか、

笑っている自分を写します。その写真にリボンが掛けられて彼の葬式の写真になります。

そして後日、クリスマスを思わせる雪が降った日、タリムが写真館を訪れます。

彼女は彼の死を知らないままに、自分の写真が店頭に飾ってあるのをみて

微笑みながら去っていきます。

そして、彼の最後のつぶやき。(彼の、というより、二人のデートのときの会話を伏線とすれば、

死んで幽霊になった彼の最後のつぶやきというほうがいいかもしれません。)

「僕の記憶にある写真のように、愛もいつかは思い出に変わると思っていました。

でも、君だけは思い出ではありません。愛を胸に秘めたまま旅立たせてくれた君に

”ありがとう”の言葉を残します。」

2005.8.1

能「原爆忌」

この「うずのしゅげ通信」5月号で、「アインシュタインのトリビア」として、

「あの偉大な科学者アインシュタインが主役で登場して、

相対性理論について論じる能がある。」(「へー、へー、へー……」)

といったトリビアを紹介したことがあります。その相対性理論を論じた能の

作者である多田富雄さん(71)が、病で半身不随になりながらも、

原爆能を書き上げたという記事が、先日の朝日の夕刊に取り上げられていました。

そこに、《原爆忌》のあらすじが紹介されていました。

「1人の巡礼僧が登場。舞台は広島。

『この国にても核武装の論議あるとかや』、老女の声が響く。惨状を語って聞かせる。

『亡者のことき人々は/口々に水を乞い倒れ臥し/さながら地獄絵図のごとくなり/

われも爆風に身を焼かれ/父母を求めて泣き叫ぶ』終幕、人々が犠牲者を悼む灯篭を川に流す。

『過ちは繰り返すまじ』と誓う。」

8月25日に東京・国立能楽堂、同29日に京都芸術劇場「春秋座」、

同31日に広島市・アステールプラザで上演されるそうです。

能で原爆を主題にするなどなかなか思いつくことではないと思います。

能という形式はこういった悲惨な出来事を主題にするのに向いているのでしょうか。

能の中でも夢幻能という形式、(「シテが前場では名もない普通の人として登場して、

後場ではワキ僧の夢の中に実は何々の亡霊だったと現れる設定の能」

(「あらすじで読む名作能50」))が、

現代の悲惨をテーマにする容器として、犠牲者が恨みを述べる仕掛けとして、

それこそよみがえってきたのかもしれません。

それにしても、原爆をテーマにすることの難しさは想像にあまりあります。

その悲惨があまりに規模が大きいために人間の想像力の手に

あまるということもありますし、

また、すでに60年がたったために、記憶が風化しつつあるという

こともあるのではないでしょうか。

そういった原爆を、現代の視点から描くとなるとどういうことになるのでしょうか。

現在も苦しんでいる人たちにとっては、原爆は現在そのものであるという事実は事実として、

一般的に言えば、原爆もそれなりに遠くなったことは否めないと思います。

そういった原爆を今のこととして、劇化するにはどうすればいいのか。

60年前の原爆を今に引き寄せる方法が一つだけあるのです。

それが可能な人物が一人だけいるのです。そのことに気づいたとき、胸が高鳴りました。

そして、祈るようにして書き上げたのが、「地球でクラムボンが二度ひかったよ」という

劇です。で、原爆を今に引き寄せる方法とはどんなものなのでしょうか?

その人物とはだれなのでしょうか? その条件を満たすためには、

つぎのような状況設定をしなければなりません。宮沢賢治が、

銀河鉄道のとある駅の展望台から望遠鏡で地球を眺めている。

その駅は地球から60光年離れているという想定です。ここが味噌です。

60光年離れているということは、地球の光がそこまで届くのに60年かかるということです。

宮沢賢治は望遠鏡をのぞいていて、地球が「ピカ」と光るのを眼にするのです。

地球は惑星ですから、本来光を発してはいないはずです。60年前の光、

60光年離れた宇宙にも届く光、それは原爆の閃光しかありません。

60年前に広島でひかった原爆のピカは、宇宙に広がり、

今やっと宮沢賢治のいる銀河鉄道の駅の展望台に届いたのです。

宮沢賢治が眼にした光がその原爆の光なのです。つまり60年前の原爆の今が届けられたのです。

広島の悲惨は、その光に込められているはずです。高解像度の望遠鏡であれば、

業火に苦しむ人たちの光景が見えるはずです。悲惨はすべて今、そこにあるのです。

それが、広島の今がここに届いたということです。

そして、宮沢賢治は広島に原爆が投下されたことを今知ったのです。

いま原爆の悲惨な光景を眼にしたのです。60年前の悲惨が、

今現在の悲惨となったのです。これが、私が考えた原爆を今に引き寄せる方法です。

また、考えてみれば、私たちのように戦後に生まれたものは、

戦争や原爆に遅れてきたとも言えるわけです。遅れてきたものが、

原爆の悲惨を想像力で復元する状況は、たとえば60光年離れた地点で、

今はじめて望遠鏡でピカを見るという設定と似ていなくもないと思うのですが、どうでしょうか。

そういった仕掛けが「地球でクラムボンが二度ひかったよ」でどれだけ

成功しているかは私にはわかりません。実際に脚本を読んでもらった方に

判断していただくしかありません。

原爆についての悲惨、どうして防げなかったのかといった歴史のイフをテーマにした

二人の人物の入れ替わり立ち替わりの掛け合いが繰り広げられます。

そして、最後に宮沢賢治は、銀河鉄道で折り返して、

地球に戻ろうとします。もどってどうするのでしょうか?

興味のある方、一度お読みください。感想をお待ちしています。

追伸1

じつはもう一つ思いつきがもり込まれているのです。

それは、童話「やまなし」に出てくるクラムボンです。

クラムボンを「目も眩むbomb(爆弾)」=「atomic bomb(原子爆弾)」と

考えるというアイデアです。名作「やまなし」を汚すものと批判されるかもしれませんが、

あえて使ってみました。60光年のアイデア同様、

成否は読んでいただいた方に委ねるしかありません。

追伸2

この脚本は、もちろんまだ上演されていません。上演できるかどうかもわかりませんが、

意図だけはわかっていただけたと思います。二人芝居ということになっていますが、

演出の仕方によっては数人でも可能だと思います。どこかで上演してみようという

奇特な方はおられないでしょうか。

2005.8.1

もし、こんな暑中見舞いが舞い込んだら!

「暑中お見舞い申し上げます。」

暑中見舞いを絵はがきでと考えて机の引き出しを探していたら、

写真のような絵はがきがみつかりました。

64年前、昭和16年の8月、当時徴兵されて支那派遣軍にいた父が母に送ったものです。

中国戦線はまだまだ幾分はのんびりしていたのでしょうか。

しかし、戦地からこんな絵はがきで暑中見舞いをおくらなければならない時代というのは

こりごりだと思いませんか。

戦後60年を経過して、戦争の体験者がかなり少なくなってきたようです。

私の父も、数年前に八十八歳で亡くなりました。都合で8年ほど兵隊に取られていました。

それでも太股に貫通銃創という負傷を負ってではあったものの、

生きて返ってきただけ幸運だったというしかありません。そのおかげで私がいるわけですから。

「南支派遣軍」の一員であったということが幸いしているのかもしれません。

昨年に続き、8月ということで、父の戦地からのたよりを紹介します。

今回は手紙の束から絵ハガキを二枚選んでみました。

まずは、1枚目の絵ハガキ。

おそらく昭和16年8月頃、父(28)から母に宛てたものです。

切手のところに「軍事郵便」と印刷された絵ハガキで、文面は平凡なもので、以下の通りです。

当時父は、南支派遣軍に所属していました。

「前略

毎度便りを有難う

所でお前の当方へ送った小包及び便りは全部着いてゐるよ。少しも心配しなくてもよろしい。

何時も来たら出してゐるが着かぬのもあるらしいが、又便りを出さなくても元気で

居る故決して心配しなくてよろしい。

では御通知迄。」

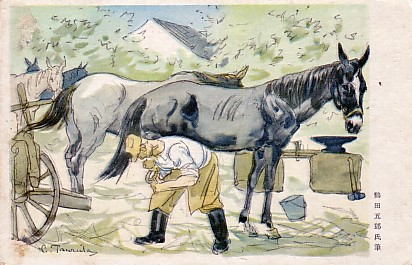

裏面は、兵隊が散髪してもらっている絵で、鶴田五郎氏筆とあります。

兵隊の軍服に短剣、そして青く剃られた坊主頭、剃刀を当てている散髪屋さんは中国服で、

独特の雰囲気が伝わってきます。

絵ハガキをもう一枚。こちらもどうということもない内容です。

「前略

先に会社よりの便りによれば中島係長さんに男子出生との事です。私の方より御祝状を

出して置きますが、父上と相談の上、何分の配慮の程御願ひします。西の母上(注:母の実家)

より小包を頂戴した礼状を出しておいたがお前よりも(不明)、私は到って元気であるから、

心配せぬ様父上、母上の近況(不明)、ご無事を祈ってゐると伝へて下さい。では失礼」

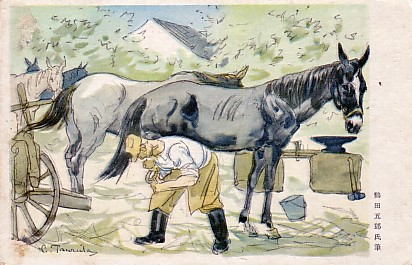

裏面は同じく鶴田五郎氏の筆で、軍馬の蹄鉄を手入れしている兵隊が描かれています。

これらの絵ハガキには、戦争の中の日常とでもいったものが描かれていて、

父もまたそういった生活を送っていたのだろうと、どこかなつかしいような気にさせられます。

「うずのしゅげ通信」にもどる

メニューにもどる