2013年1月号

【岡山城にて】

今月の特集

官報 號外 「日本國憲法」(続)

高齢の句

文庫本「賢治先生がやってきた」

「うずのしゅげ通信」バックナンバー

ご意見、ご感想は

掲示板に、あるいは

メールで。

「賢治先生がやってきた」には、

こちらからどうぞ

新年あけましておめでとうございます。

旧年中はこの「うずのしゅげ通信」をご愛顧いただきありがとうございした。

本年もまたよろしくお願い申し上げます。

先行きがますます不透明になりつつある昨今、これまで比較的恵まれた時代を過ごしてきた私たち団塊世代も、

とてものことに迫り来る破綻から逃げおおせるとは思えません。

そんな思いもあって、せめて今年の安穏だけはと願いつつ、この一年、次の一年と、

大切に生き継いでいきたいと考えています。

去年今年藁継ぎて綯ういのちの緒

皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

2013.1.1

官報 號外 「日本國憲法」(続)

家中に本があふれて、身動きが取れなくなったので、しかたなく本の整理をはじめました。

自分の蔵書だけではなく、父や母の残していった本も、この際、処分してしまおう思っています。

すでにこれまでにも、ことあるごとに決意も新たに捨ててきたのですが、

今回は、どうしても踏ん切りがつかず残していた本も思い切って処分するつもりです。

もはや待ったなしの状況に追い込まれているのです。

おそらくは父の蔵書である戦史、小説、俳句、谷崎源氏、あるいは法律の本、母のものらしい茶道の本など、

新聞を敷いて仕切った処分コーナーに積み上げていきました。あらかた片づいたところで、

さて一息ついて、棄てる本を眺めたり、手に取ったりしながら最後のお別れをしているとき、

黴くさく古色蒼然とした古本の間から、紙束がはらりとこぼれ落ちたのです。

二つ折りにされ、全体が古本ヤケとでもいうのか茶色っぽく焼けた冊子。もともと紙質はあまりよくなかったようで、

茶色の紙束はすでにもろくなっていて、触ると折れてしまいそうです。

もうはじっこなどよれよれで崩れかけています。

表題を見て驚きました。りっぱな字で官報 號外 日本國憲法とあります。

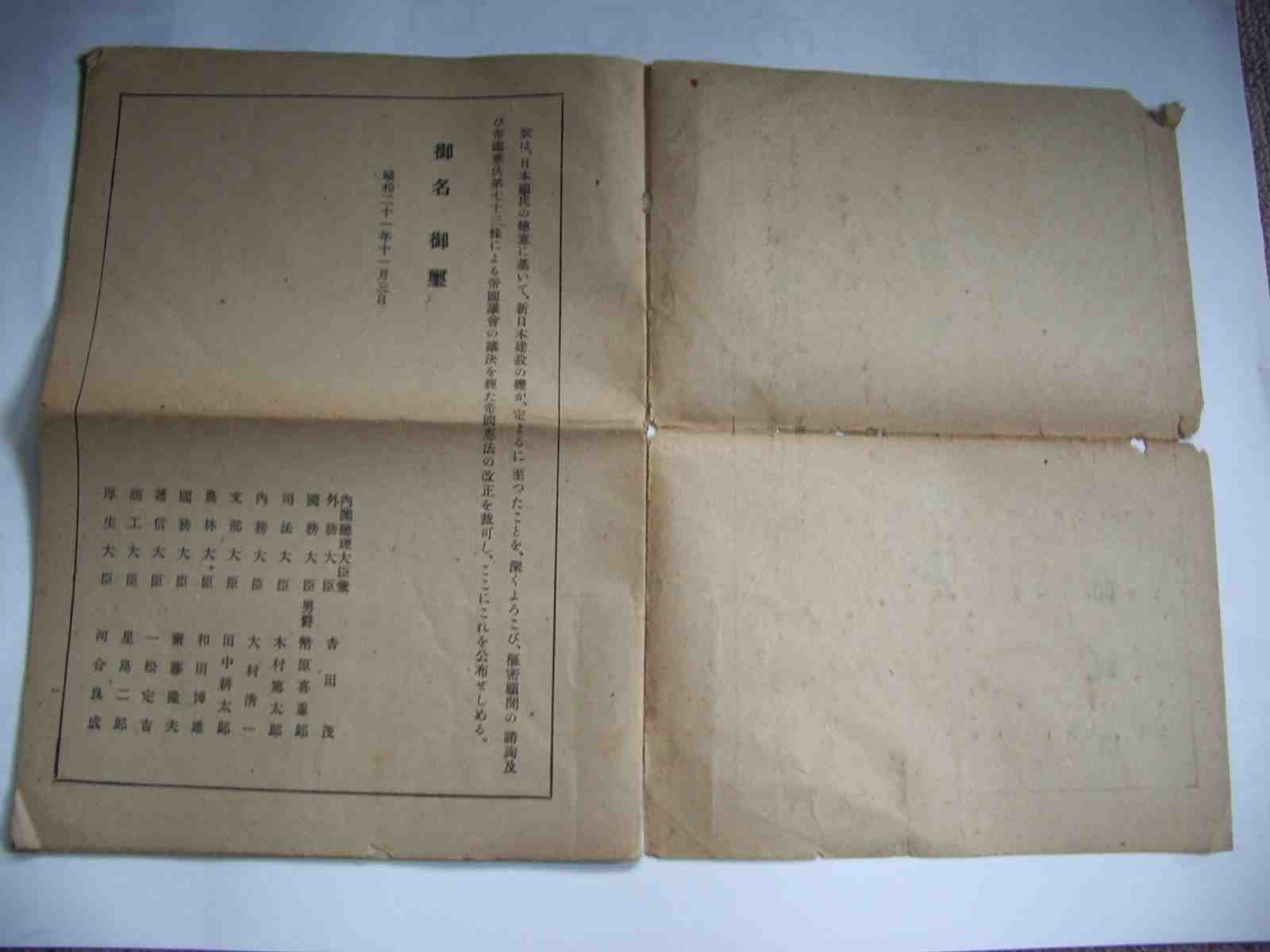

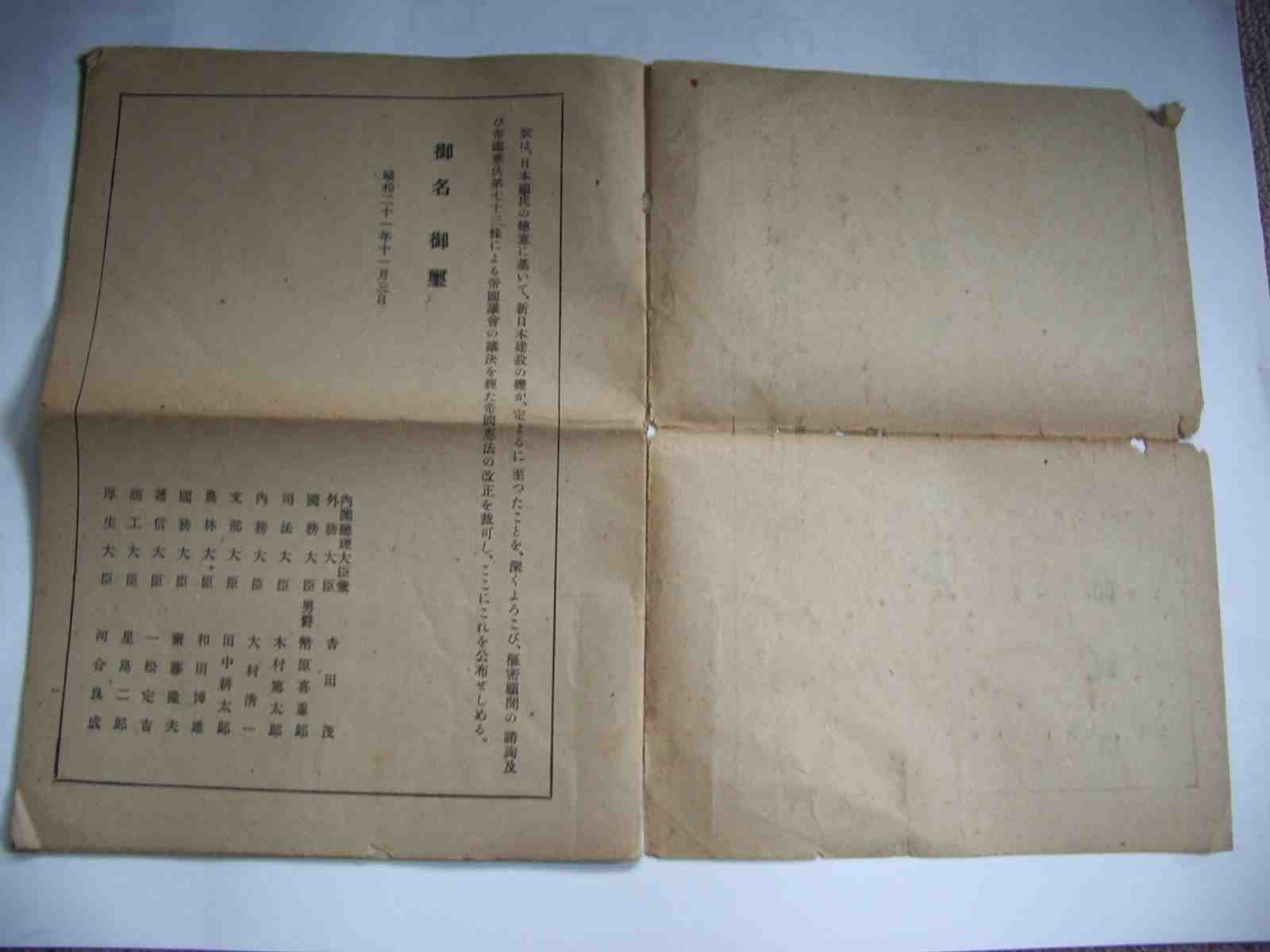

「へー、何これ?」と、まじまじと眺めてしまいました。右の写真がその官報です。

「官報 號外 昭和二十一年十一月三日 日曜日

日本國憲法

印刷局」

とあります。また右下に小さく「明治二十五年三月三十一日 第三種郵便物認可」。

なるほど、この官報は、まあいわば日本國憲法発布を知らせる「國」の「號外」みたいなもの

のようです。「昭和二十一年十一月三日」とありますから、戦争に負けて一年と少し、

そんな短い期間で新しい憲法を創って発布したのかという驚きの感慨も浮かびます。

当時の物資不足のゆえか紙の質もよくないようです。官報でさえそういう時代だったのでしょう。

それにしても、どうしてこんなものが内に残っていたのでしょうか。また、そもそも、父、

あるいは母かもしれませんが、

この官報をどのようにして手に入れたのだろうという疑問もよぎります。

日本國憲法発布という重大事ですから、官報は全国の世帯に

くまなく配布されたのかもしれませんが、詳しくはわかりません。

父が中国から帰還してまもなくのころで、現在の家はまだ建ってなくて、祖父の家に同居していたころです。

私はまだ生まれていませんでした。息子が生まれて新築された家に、父、あるいは母の蔵書に挟まれたまま、

引っ越してきたのでしょうか。詳しい事情は、すでに故人である父や母に聞くわけにもいきません。

想像をめぐらしていると、ふと「日曜日」という活字が目に入って、なるほど憲法が発布された

昭和二十一年の十一月三日は日曜日だったのか、という

つまらない感慨に囚われてしまいます。

さらに、崩れないように丁寧に表紙をめくると、つぎのような文言が目に飛びこんできます。

「朕は、日本國民の聰意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、樞密顧問の

諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會の議決を経た帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布

せしめる。

御名 御璽(念のため。「ぎょめい、ぎょじ」、天皇の名前と印鑑のことです)

昭和二十一年十一月三日」

帝國憲法の改正という形で、昭和天皇の裁可によって、日本國憲法が公布されたわけです。

そして、大臣の名前が続きます。

内閣聰理大臣兼外務大臣 吉田茂

國務大臣 男爵 幣原喜重郎

司法大臣 木村篤太郎

………………………」

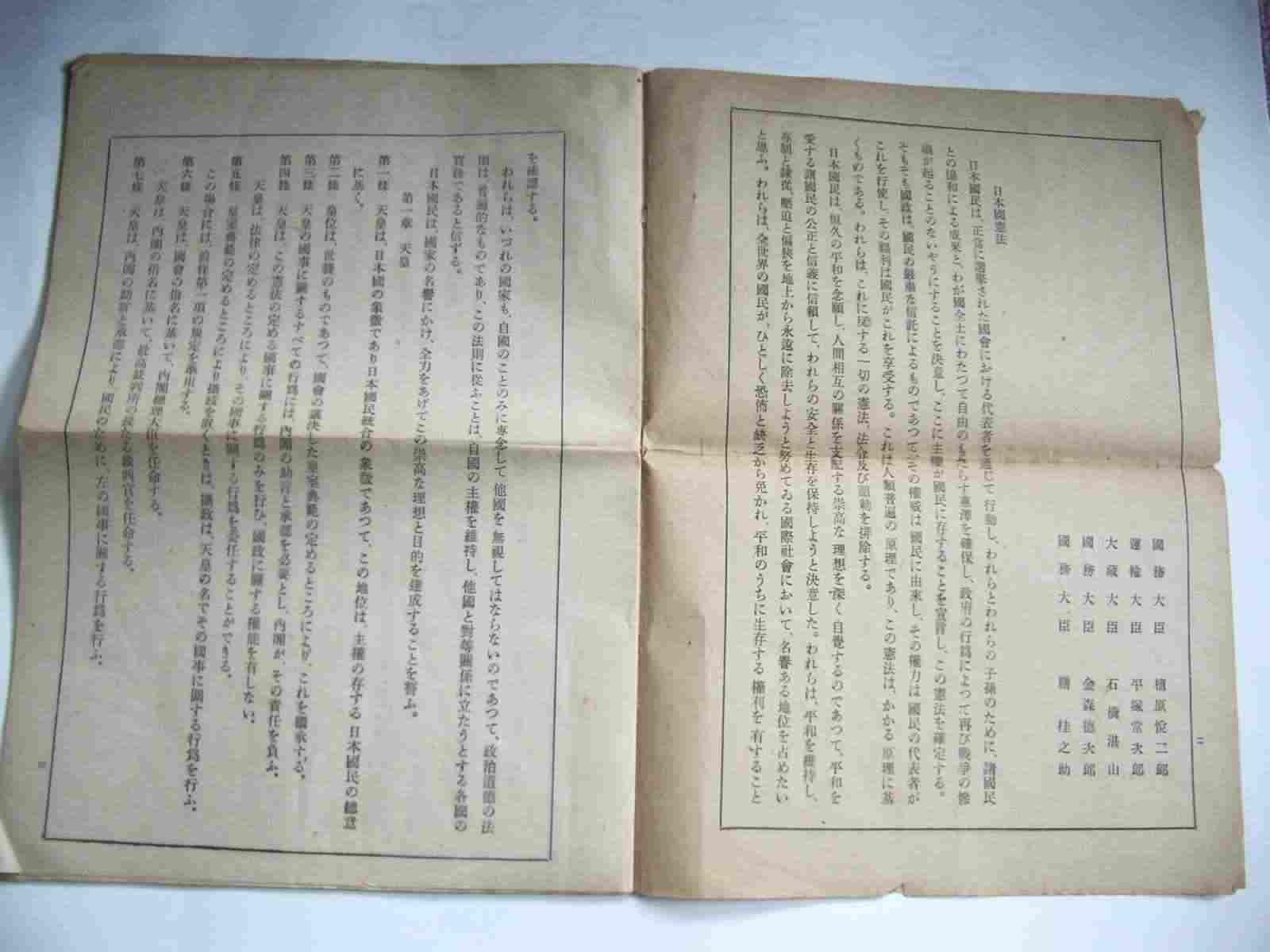

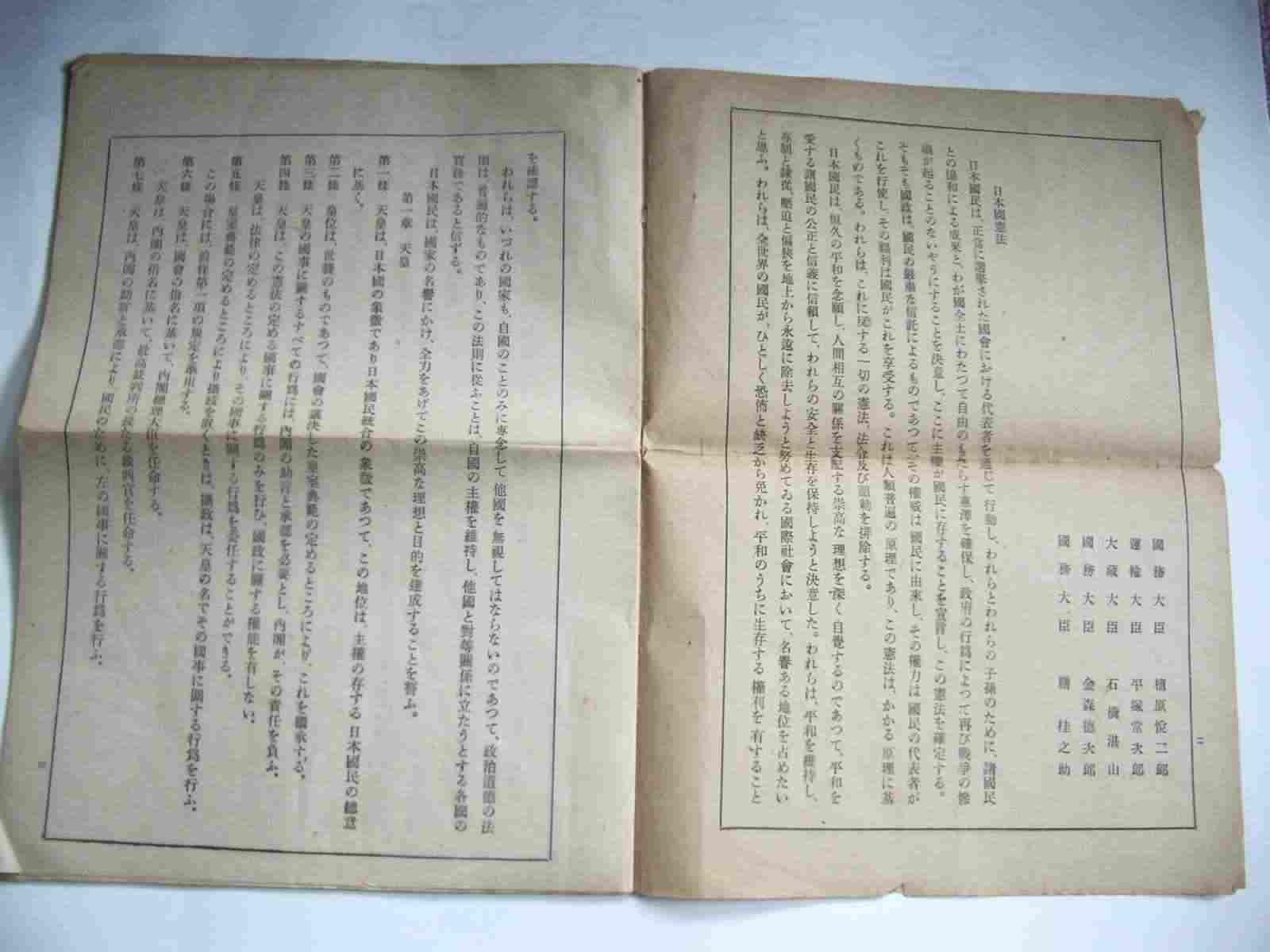

さらに一枚めくると、大臣名の残りが並び、頁の中頃から日本國憲法が書かれています。

さらに一枚めくると、大臣名の残りが並び、頁の中頃から日本國憲法が書かれています。

「日本國憲法

日本國民は、正當に選擧された國會におえる代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、

諸國民……」

と、日本國憲法の前文がはじまります。

戦後生まれの私としては、日本國憲法の発布を歴史的事実としては知ってはいても、

なんら具体的なかかわりはなかったのですが、こうして歴史遺物ともいうべき「官報」を目にすると

あらためて考えさせられるところがあります。

先ほども書きましたが、大日本帝國憲法の改正として天皇の名において公布されたということ、

そのことに思いをあらたにしたのです。

特に私の目を引いたのは、つぎの一行でした。

「國務大臣 男爵 幣原喜重郎」

ここに見える「男爵」の肩書きです。民主的であるべき日本國憲法の公布文書に「男爵」が使われている

違和感、それは、実物を目にしたゆえのものです。ここに大日本帝國憲法のシッポがのぞいているようです。

うろ覚えながら知識としては入っている日本國憲法発布という歴史的事実が、

こうして実物を手にすることで新鮮なリアリティを

帯びてきます。私のようなものでさえそんなふうですから、

日本史の先生がこのような実物をちょっと見せるだけで、高校生の興味をかき立てることが

できるのではないでしょうか。そんなことも想像してしまいました。

そんな思いをめぐらしながら、いまにも崩れそうな官報の表紙をめくったとき、

どこかから小さなつぶやきが聞こえてきたのです。

−−何だろう、この声……と私は、周りを見まわしました。最初は、昔の鉱石ラジオ、あるいはせいぜい

一石ラジオのようなものを

想像しました。あちこちに積み上げられた本の周囲を

見ても、それらしいケースは見当たりません。

−−空耳? と官報「日本國憲法」をもう一枚めくりかけると、ふたたびつぶやきが聞こえたのです。

「あのころの感激を忘れよって……どうしてワシを手なづけようとせなんだのだ。」

今度ははっきりと聞こえました。昔の鉱石ラジオのような小さい声でしたが、はっきりとそんなふうに

聞こえたのです。

「誰なんだ、そんな偉そうな口をきくのは?」

小さく叫んでみたものの、私はなんだか気味悪くて、所狭しと積み上げた本の山を、

もう一度恐る恐る見まわしました。

「ワシか? ワシは、官報 號外 『日本國憲法』じゃ。お前の手に持っている……、

元はと言えば御名御璽をもらってもおる、

恐れ入ったか? バカもんが……」

「官報 號外 『日本國憲法』?……」

私は、手にした『日本國憲法』をまじまじと見つめました。すると変色した表紙が声につれてかすかに振動して

いるのが感じ取れるのです。びっくり仰天した私は、

気味の悪いものを摘んだように思わず放り出してしまいました。官報 號外は、

ヒラヒラと舞うように古本の山の上に落ちてゆき、それにつれて、鉱石ラジオのような

叫び声も小さく遠くなりました。

「こりゃあ、落とすとは何事かー……」

本の上に留まった冊子から、怒りの声が聞こえてきます。私は、驚いて『日本國憲法』を拾い上げました。

古色蒼然といった色合いの冊子は、所々破れているのですが、今の落下で

さらに破れが広がったようです。

「大事な資料だぞ。粗末に扱ってどうする?」

「粗末にしたわけじゃない。声の響きが気持ち悪くて投げだしただけだ。」

「おかげで破れが広がって、ちょうど九条のあたりが裂けてしまったようじゃ。」

「ごめん、ごめん。肝心なところがこんなふうに破けて、ちぎれてしまいそうだ……。」

「そうじゃろうが、バカもんが……」

「セロテープを持ってこようか?」

「何でもセロテープを貼ればいいと思っとる、よけい破れるだけじゃ、そんなこともわからんのか?……」

「わかった、わかった。これからは大事に扱うから……、それにしても、あなたは、

どうしてそんなに偉そうなんですか? さっきから怒鳴り通しだ。」

「それは、ワシが特別だからじゃ。おんなじ官報でも、

昭和二十一年十一月三日 日曜日発行の『日本國憲法』とくりゃあ、特別中の特別ってところかな。……」

私も、少し落ち着きを取り戻して、子細に観察してみると、

官報 號外 「日本國憲法」の変色した表紙の亀裂が微細に振動しているのが見えます。

どうも、そのあたりが口のようなのです。

「今まで見たことがないから、そうなのかもしれないけれど……」

「何? 疑っておるのか? どう説明すれば分かってもらえるのか、情けない時代になったもんじゃ。」

官報 號外 「日本國憲法」は、深くため息をつきました。

そのとき、古冊子の綴じ目から、天辺に小さなものがちょっと顔を出しました。小さな黒い虫のようです。

虫くらいは驚きはしないのですが、その虫が何かつぶやいたときには、私は、

またしても「日本國憲法」を放り出しそうになりました。

「官報 號外冊子 『日本國憲法』が貴重なものであることは、ワッシが保証しますぜ。」

そういう声は、古冊子とはまた違った、羽根をこすり合わせるような響きです。

「何だ? お前は?」

「何だってか? アッシは、官報 號外 『日本國憲法』を住みかとする紙魚(しみ)ですよ、紙魚。」

「紙魚? えー紙魚までしゃべるのか?」

「さっきの落下のショックで、綴じ目に潜んでいたオレはあわや圧死の憂き目に遭うところだったんだぞ。

驚かしやがって……。」

「ごめんごめん。紙魚がいるとは思わなかったから……、それもしゃべる紙魚だから天然記念物みたいなものかな?」

「そんなものかもしれん。紙魚がしゃべるのも、官報 號外 『日本國憲法』がしゃべるのも

一般常識からすればおかしいと思うかも知れないが、何のふしぎもないのだ。

何しろ古いものにはたましいが宿るって言うだろうが。それだよ。半世紀以上たった官報 號外には、

たましいが宿る。それもただの官報 號外じゃない。『日本國憲法』の官報とくりゃあ、特別中の特別だ。

元はといえば、御名御璽ももらってある。魂を宿してしゃべってもふしぎはない。

それに、その特別中の特別である官報號外を囓った紙魚もまた、その内容を咀嚼しているわけだから、

口をきく資格があろうってもんじゃないか……。」

「まあ、そんなふうに言われてみれば、反論はできないが……。」

あまりの奇想天外に、私は呆気にとられて、紙魚のいうことを認めざるをえませんでした。

「それで、さっき官報 號外 『日本國憲法』さんがおっしゃっていた

『日本國憲法』を手なづけようとしなかったって、どういうことなんですか?」

「近頃、憲法改正の議論が湧いてきているのう。こんなところで逼塞しておるワシの耳にも

かまびすしい議論が聞こえてくるようになった。その議論がどうもワシの気にいらんのだ。」

「どこが気に入らないのですか?」

「憲法改正を議論するのは何も悪いことはない。ただ、それにはやり方があるだろうというのじゃ、

議論の前提がなってない。やれ、押しつけられたの、何のと、ワシを尊重する風情がない。

官報 號外 『日本國憲法』が出てから半世紀以上連れ添ってきたのに、ワシを踏まえての話に

なっとらんではないか。」

「たしかにそんなふうな風潮がありますが……、それであなたを手なづけてこなかったんじゃないかって

不満なんですね。でも、じゃあ、手なづけるってどういうことなんでしょうか? どうもよくわからないんですが

……」

「ワッシのように官報 號外 『日本國憲法』を囓って咀嚼してゆけばいいんだよ。」

紙魚が口を挟みました。

「この官報 號外を囓るってことですか?」

「お前は黙っとれ。人間にそんなことができるわけないじゃろう。」

「囓っても、自分の養分にならないと思いますが……。」

「人間というのは不自由なもんだ。」

紙魚は、首をすくめて、ページの間に隠れてしまいました。

「手なづけるは手なづけるじゃろうが、己のものにするということだ。

日常の中で己との関係を築くってことだ。……これで分かったかな?」

「憲法を己のものにするということですか?」

「そうじゃ。普段の生活の一つ一つを憲法と関連づけるようにしてゆく、それが手なづけるということじゃ。」

「毎日ちょっとずつ食べて行くのと同じ事だと思いますがね。」

ふたたび紙魚が顔を出して口を挟んできました。

「それができなかったから、ワシはこんなふうに古びてぼろぼろになってしまったわけじゃ。」

「いまさらどうなることでもないとおっしゃるわけですか?」

「どうしようもないのう。ワシを生きながらえさせるも、死を宣告するもみなさん次第ということじゃ。

ただ、ワシとしては、幾分かはそれなりに手なづけられてきたところもあり、そういった状態で半世紀以上を

ともに寄り添ってきたわけじゃから、少しはかけがえのないものになった部分もあるのではないかと

自負しておるのじゃ。そればかりは、いかな改憲論者といえども否定しようがあるまい。」

「そうかもしれませんね。言われてみれば、ここに来てあなたのおっしゃる手なづけられたところが、

あまりにおろそかに扱われているようなきらいもありますね。」

「そうじゃろう。日本が半世紀以上にわたって戦争に巻き込まれないでこられたのは、誰のおかげと思っとるのじゃ。

人権意識も戦前とは数段進んだはずじゃ。

労働者の権利もそれなりに守られてきた。平等の意識も、悪平等という言葉がもてはやされるほどに、

浸透した。

これらは、ワシを手なづけることによって社会にもたらされたものじゃないのか。

まず、そのことは認めてもらわにゃならん。

これからどのような改憲をするにしても、そこを認めたうえで、

その手なづけられた部分を取りこんでいかないような

改憲議論はありえないだろうということじゃ。少なくともそのことだけは断言できるように思うのじゃが

……。」

「ヨッ、官報 號外 『日本國憲法』、いいこと言うね。」

と、紙魚が横手からかけ声をかけました。

「やっぱりワッシが住みかに選んだだけのことはありまさぁ」

「うるさいやつじゃ。ひっこんどれ。」

官報 號外 『日本國憲法』に一喝されて、紙魚はすごすごと綴じ目にひっこんでしまいました。

「ワシは、こういった考え方を、書棚でたまたま隣り合わせになった「星の王子さま」から教えてもらったのじゃ。

例の『星の王子さま』の古い版があったろう、初版の……あれがどういうわけかワシの隣りに紛れ込んでいてな、

孫のような星の王子と妙に気があってよく言葉を交わしたもんじゃ。星の王子は、その手なづけ方を

キツネから教わったとか言っておったがな。」

「キツネを手なづけるってやつでやんしょう。生きものならそれもありでしょうが、書きものとなると、やっぱり

オレさまのように囓るってのが、一番じゃありませんかねぇ。」

−−そうかもしれない、と私は妙に納得させられてしまったのです。結局この「日本国憲法」を一番咀嚼している

は、この紙魚のヤツかもしれないなと、

私はふとそんなふうな感慨にとらわれて、次の瞬間噴き出してしまいました。

−−そうなれば、オレたちは、あの紙魚にも劣る人間ということになってしまうぞ。

私の心のつぶやきが聞こえたのか。「そうだ。お前たちは紙魚にも劣る人間なのだ。」という紙魚の声が

こだますようにつぶやきかえしてきました。

私は、官報 號外 『日本國憲法』の綴じ目を開いて、紙魚を探してみましたが、姿は見えません。

姿は見えないままに、どこからか小さいがはっきり響く声だけが湧いてくるのです。

「わかっているのかい、お前さん、『日本國憲法』先生は、人間は食えないやつだとおっしゃっているんだぜ。」

「いやいや、ワシは日本人を責めているのではない。お前たちとワシは夫婦のようなものだと

言っているのだ。にわか仕立ての見合い結婚でもいまさら振り出しにもどすこともできんじゃろう。

たとえ破談になったとしても、

いっしょに過ごしてきた半世紀以上の歳月は否定しようがないということじゃ。」

「官報のご隠居、そんなあまいことをおっしゃっちゃあいけませんや。てっとりばやく例のやつでやりゃあいいん

でさぁ、……こちらにおわしますお方をどなたと心得る。この××××が目に入らぬか。

官報 號外 『日本國憲法』であらせられるぞ。

頭が高い、控えおろうってね。」

「こやつ、気がふれたのか、それとも××××を囓りおったか?……」

血相を変えた「日本國憲法」の怒号が、「控えおろう」に重なります。

私が、紙魚のたくらみにのっかるかたちで、おもしろ半分で「へへー」と土下座してやると、

何かの角に頭をごつんと打ちつけました。

おどろいてふっと意識がもどりました。積み上げた本の山が目の前に迫っています。

コックリして本の角に額がぶつかったのです。本の整理に疲れて居眠りをしていたようなのです。

そんなふうに意識が戻ったつぎの瞬間、手にした官報 號外 『日本國憲法』から、何かが足下に飛び移りました。

私の視界を横切って、紙魚が一匹、床に置かれた本の下陰にササッと逃げ込んでいきました。

「コラッ、紙魚、お前は、もう官報 號外 『日本國憲法』を見限るのか?」

私は手にした古冊子で叩く体勢で(もちろん本当に叩くつもりはなかったのですが)、

思わず叫びました。しかし、聞こえたのか、聞こえなかったのか、

紙魚からの応答はありませんでした。

−−いまの紙魚はまぼろしか?……

私は無駄を承知で、紙魚が消えたあたりの本を持ち上げてみたのですが、

もちろんのことに紙魚は影も形もありませんでした。

【補注】

書棚から、官報 號外 『日本國憲法』が出てきた経緯を、

「うずのしゅげ通信」(2010年6月号)に報告しています。今回の前半は、その時の文章を流用して

います。

『日本國憲法』が公布されてから今年で六十六年、近年は憲法改正を声高に叫ぶ人も増えてきました。

しかし、改正を議論するのであれば、『日本國憲法』とともに過ごしてきた年月を、どのように総括するか、

そこから出発しなければならないのではないでしょうか。

私の人生のすべては、ほぼその年月に

重なっています。ですから、自分が『日本國憲法』の外に住まうことなど想像も出来ないというのが、

正直な感想なのです。『日本國憲法』を否定されると、自分の人生を否定されるような感じにもなります。

「オレの人生、どないしてくれるねん。」と、けつをまくりたくもなります。

そんな思いもあって、にわかじたてではありますが、こんな戯文を認めました。

十分考えを尽くしたといえる内容でないことは承知していますので、

いつかまた続続編を書き継いで、官報 號外 『日本國憲法』と紙魚の漫才コンビニに再登場願うかもしれません。

2013.1.1

高齢の句

大岡信著「第八 折々のうた」につぎのような記述を見つけました。

皆吉爽雨さんの句

もみじ散る一樹もて黄にくれなゐに

に添えられた文章の一節ですが、短いので全文を引用します。

「『皆吉爽雨遺句集』(昭六三)所収。上記は昭和五十八年に逝去した作者の遺句集で、

最晩年二年足らずの作五二八句を収める。本人自身がたえずそれを自覚しているかどうかは別として、

高齢の俳人の場合、句におのずと死生観を反映したと思われるものが多くなるのは否定しがたい。

そこに俳句形式の魅力の一つもあろう。一本のもみじが黄にも紅にも散る光景、それに作者は

深く共感している。」

皆吉爽雨さんのこの句には、ご本人の死生観がおのずと反映しているというのです。一樹でさえ、

もみじのすべてが黄に散ることはなく、またくれなゐに散ることもない。黄にも散り、くれなゐにも散る、

そのことをうべない、また心を動かされているのです。

おのれの散り際を思い浮かべれば、心のすべてでいさぎよく死んでゆくということではなく、

そこに、見苦しい未練な心が混じていてもいいではないか、そんな諦念がもみじに重ねて揺曳しているように

思うのです。

俳句は、齢を積み上げたとき、「句におのずと死生観を反映したと思われるものが多くなる」、

これはすばらしい俳句の効用ではないでしょうか。

私が齢六十歳を過ぎてから俳句をはじめようと決意したのも、じつは遙かな目標として、これに類することを

考えていたからなのです。

自分が高齢になったとき、長い文章を書くことはできなくなるにちがいありません。

私の父、素由も俳句をたしなんでいたのですが、八十歳を過ぎた頃から、

文章を書くことをおっくうがっていました。それでも、俳句だけはせっせと作っていたのです。

さすがに八十歳を超えてからは、句作に難渋していたようでしたが、それでもいくつかは、

いまでも読むにたえるものが

あることはたしかです。

小さい器ながら一気呵成に詠むことができることから、最期の最期まで己を表現する手立てとして

寄り添ってくれる俳句というものは、老年の文学形式として生き残るにちがいないと思うのです。

老年の句作を、そのための修練だと考えれば励みにもなります。

ちなみに次に採り上げられているのは、飯田龍太のこの句です。

落葉踏む足音いづこにもあらず

飯田龍太が母親を亡くしたときの句の一つ。ご母堂が亡くなられて、

落葉を踏む足音がどこにもない、というのです。

作者の思いが惻々と身に染みます。

己の晩年によりそう表現の器というだけではなく、死者を悼むための手立てをももたらしてくれるのが、

俳句のさらなる効用とも言えそうです。

2013.1.1

文庫本「賢治先生がやってきた」

2006年11月、「賢治先生がやってきた」を

自費出版しました。

脚本の他に短編小説を載せています。

収録作品は次のとおりです。

養護学校を舞台に、障害の受け入れをテーマにした『受容』、

生徒たちが醸し出すふしぎな時間感覚を描いた『百年』、

恋の不可能を問いかける『綾の鼓』など、小説三編。

宮沢賢治が養護学校の先生に、そんな想定の劇『賢治先生がやってきた』、

また生徒たちをざしきぼっこになぞらえた『ぼくたちはざしきぼっこ』、

宮沢賢治が、地球から五十五光年離れた銀河鉄道の駅から望遠鏡で

広島のピカを見るという、原爆を扱った劇『地球でクラムボンが二度ひかったよ』など、

三本の脚本。

『賢治先生がやってきた』と『ぼくたちはざしきぼっこ』は、これまでに、高等養護学校や小学校、中学校、あるいは、

アメリカの日本人学校等で

上演されてきました。一方

『地球でクラムボンが二度ひかったよ』は、内容のむずかしさもあってか

なかなか光を当ててもらえなくて、

はがゆい思いでいたのですが、

ようやく08年に北海道の、10年に岡山県の、それぞれ高校の演劇部によって舞台にかけられました。

脚本にとって、舞台化されるというのはたいへん貴重なことではあるのですが、

これら三本の脚本は、

読むだけでも楽しんでいただけるのではないかと思うのです。

脚本を本にする意味は、それにつきるのではないでしょうか。

興味のある方はご購入いただけるとありがたいです。

(同じ題名の脚本でも、文庫本収録のものとホームページで公開しているものでは、

一部異なるところがあります。本に収めるにあたって書き改めたためです。

手を入れた分上演しやすくなったと思います。『地球でクラムボンが二度ひかったよ』は、

出版後さらに少し改稿しました。いまホームページで公開しているものが、それです。)

追伸1

月刊誌「演劇と教育」2007年3月号「本棚」で、この本が紹介されました。

追伸2

2008年1月に出版社が倒産してしまい、本の注文ができなくなっています。

ご購入を希望される方はメールでご連絡ください。

「うずのしゅげ通信」バックナンバー

メニュー画面に

さらに一枚めくると、大臣名の残りが並び、頁の中頃から日本國憲法が書かれています。

さらに一枚めくると、大臣名の残りが並び、頁の中頃から日本國憲法が書かれています。